"Hilff Sancta Anna selb dritt"

Spuren des Bauernkrieges auf der Neuenburg

von Tobias Strehle

Ein ganz besonderes Jubiläum prägt das Jahr 2025 und ist Gegenstand eines bundesweiten Gedenkens. Unter den Titeln „Gerechtigkeyt 1525“, „freiheyt 1525“ oder einfach nur „500 Jahre Bauernkrieg“ wenden sich gleich drei Bundesländer – Sachsen-Anhalt, Thüringen und Baden-Württemberg – mit Landesausstellungen dem Bauernkrieg in den Jahren 1524/1525 zu, der letztlich zahlreiche Ereignisse bündelt. Zwar lagen die Schauplätze dieser Geschehnisse sowie die Wirkungsstätten bedeutender Wortführer zu einem Großteil in diesen drei Bundesländern, doch hatte der Bauernkrieg weitreichende Folgen für ganz Deutschland und war selbst über die Bundesgrenzen hinaus von Bedeutung. Schließlich standen beim Bauernkrieg grundlegende religiöse, soziale, rechtliche, wirtschaftliche und politische Fragen im Fokus, deren Antworten massiv an den gesellschaftlichen Verhältnissen rüttelten, insofern als dass sie auf Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit drängten. Formuliert wurden diese Forderungen der Bauernschaft vor allem in den berühmten „12 Artikeln“, die als eine der ersten Niederschriften von Menschen- und Freiheitsrechten betrachtet werden kann. Dank des Buchdrucks verbreitete sich diese Schrift rasch und förderte die Bewegung der Landbevölkerung damit auch in ihrer Massenwirksamkeit.

Freyburg mit Schloss Neuenburg und das umliegende Gebiet wurden ebenfalls von diesen Turbulenzen und Ideen erfasst, weshalb im Kontext des diesjährigen „Großereignisses“ auch das hiesige Geschehen in den Blick genommen werden soll, zumal sich in der Doppelkapelle auf Schloss Neuenburg ein ganz besonderes Zeugnis aus dieser Zeit erhalten hat.

Die Inschrift

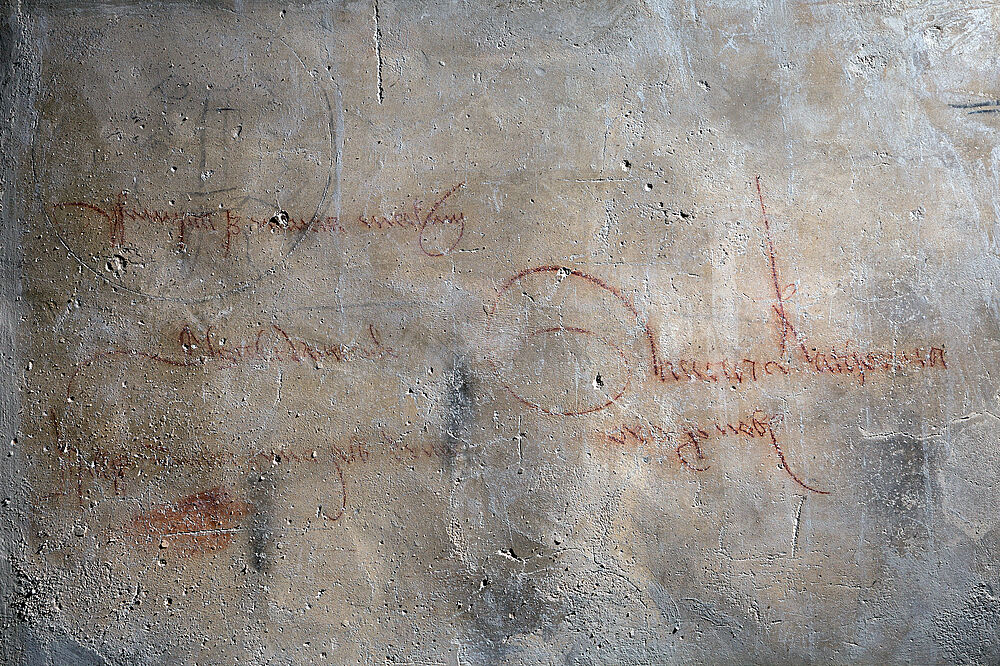

Der aufmerksame Besucher auf Schloss Neuenburg wird im Obergeschoss der Doppelkapelle im westlichen Bereich der nördlichen Wand eine merkwürdige Inschrift entdecken, die anscheinend so gar nichts mit der Gestaltung des Raumes zu tun hat. Und in der Tat, sie muss eigenständig betrachtet werden und ist kein Bestandteil der räumlichen Dekoration.

In den 1950er Jahren wurde die Inschrift bei Restaurierungsarbeiten entdeckt und es ist als Glücksfall zu werten, dass sie sich trotz der mehrfachen Übermalung und Überarbeitung vorheriger Farbfassungen der Wände erhalten hat.

Die Inschrift auf einer Fläche von rund einem Quadratmeter lässt sich in zwei Bereiche unterteilen. Auf der linken Seite ist zu lesen:

„Assumpta B[eata] maria in celum

Elizabet venerande

Hilff Sancta Anna selb dritt“

Übersetzen lässt sich dies wie folgt:

„Glückliche, in den Himmel aufgenommene Maria,

verehrungswürdige Elisabeth,

Hilf heilige Anna Selbdritt“

Rechts steht:

„Sancta Katharina ora pro nobis“

Die Übersetzung lautet:

„Heilige Katharina bete für uns“

Unter den Angebeteten wird auch die mit der Neuenburg verbundene heilige Elisabeth (1207-1231) um Hilfe gebeten, die als Gattin des Landgrafen Ludwig IV. (1200-1227) zeitweise auf der Neuenburg lebte und der bereits im Spätmittelalter die Doppelkapelle geweiht war.

In der Freyburger Region richtete sich die Verehrung im 15. und 16. Jahrhundert besonders auf die Gottesmutter Maria und deren Mutter Anna Selbdritt. Dass beide in der Inschrift auftauchen, liefert zwar keinen Beweis, das 15. oder 16. Jahrhundert als Entstehungszeitraum der Inschrift auszumachen, bekräftigt aber das gesicherte Forschungsergebnis, das der paläografische Vergleich (der Schriftform) erbrachte, welcher sie in das beginnende 16. Jahrhundert einordnet.

Die Analyse der Farbfassungen zeigte, dass die Inschrift auf die originale hochmittelalterliche, d. h. erste Putzschicht aufgetragen wurde.

Wie oben bereits erläutert, lässt sie sich in eine linke und eine rechte Seite unterteilen. Wenn auch aus demselben Kontext stammend, ergeben sich dennoch Differenzen hinsichtlich der Schriftform beim Vergleich beider Seiten. Der linke Teil der Inschrift ist sehr viel einheitlicher, akkurater und ausgewogener, letztlich symmetrischer gestaltet als der rechte, was auf zwei unterschiedliche Autoren hindeutet. Die Tatsache aber, dass die Verfasser schriftkundig waren, zeigt sie als Mitglieder gebildeter Schichten.

Die starke Heiligenverehrung, die die Inschrift zum Ausdruck bringt, macht es wahrscheinlich, Vertreter der Geistlichkeit als Verfasser zu betrachten, die hier ihre persönliche Notlage eindringlich zum Ausdruck brachten.

Allerdings bleiben solche Äußerungen oft rätselhaft und lassen die konkrete Ursache ihrer Entstehung im Dunkeln. Sofern diese nicht ebenfalls im persönlichen Bereich liegen, kann der Blick auf die gesellschaftlichen Ereignisse der entsprechenden Zeit, d. h. auf den historischen Hintergrund, sicher erhellend wirken.

Der Bauernkrieg und sein Verlauf

Das 16. Jahrhundert wurde geprägt von der Reformation und dem Bauernkrieg. Letzterer ist vor allem das Ergebnis intensiver Ausbeutung und Freiheitsbeschränkungen der Landbevölkerung durch Adel und Klerus in den vorangegangenen Jahrzehnten und den daraus erwachsenen sozialen Missständen. Die Reformation wiederum bereitete den Boden für die Erhebungen der Bauernschaft, sahen diese in den reformatorischen Vorstellungen und der fundamentalen Kritik am Klerus doch die Legitimation für ihren Widerstand.

Die Probleme, wie beispielsweise die oftmals moralisch verkommenen Zustände in den Klöstern, wurden auch von der feudalen Obrigkeit wahrgenommen und es kam zu Versuchen, eine Besserung der Situation herbeizuführen. So ist es auch für den albertinischen Herzog Georg von Sachsen (1471-1539) zu verzeichnen, in dessen Herrschaftsbereich die Stadt Freyburg und die umliegende Gegend fielen.

Im Gegensatz zu solchen Reformbestrebungen stellte die Reformation von Martin Luther (1483-1546) bestimmte bisherige Erscheinungen und Organisationsformen der Kirche, wie das Ordenswesen und somit die Existenz der Klöster, grundsätzlich infrage. In diesem Zusammenhang rückten freilich auch die sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Missstände, insbesondere der Bauern, in den Fokus – standen diese doch in der Pflicht, die Klöster mit feudalen Abgaben zu versorgen.

Die Aufstände der Landbevölkerung fanden im Mai und Juni 1524 in der Schweiz und Süddeutschland ihren Anfang und erreichten im April 1525 Thüringen, wo Thomas Müntzer (1489-1525) als zentraler Wortführer der Aufständischen agierte. Von Mühlhausen aus, das sich durch Müntzer zum Thüringer Zentrum der Aufstände entwickelte, breiteten sich diese in allen thüringischen Gebieten aus und damit auch in Ortschaften, die zum albertinischen Sachsen gehörten.

Unter Führung von Herzog Georg und Landgraf Philipp von Hessen (1504-1567) schlug das fürstliche Heer den Aufstand am 15. Mai 1525 in der blutigen Schlacht bei Frankenhausen nieder, an deren Ende 5000 Aufständische ihr Leben gelassen hatten. Müntzer wurde nur wenige Tage später, am 27. Mai 1525, hingerichtet.

Abgesehen von den Schäden, welche die Landbevölkerung durch die fürstlichen Truppen erfahren musste, wurden nicht nur die Aufständischen, sondern nahezu alle Bauern und Dörfer vom Herzog schwer verurteilt und mussten hohe Strafen ertragen, unter denen sie noch Jahrzehnte litten.

Der Bauernkrieg im Amt Freyburg

Freyburg und Umgebung bzw. das damalige Amt Freyburg bildeten den äußersten östlichen Rand des Thüringer Aufstandsgebietes. Ein Teil der Freyburger Gemeinde zeigte sich offen für die reformatorischen und die hinter dem Bauernkrieg stehenden Ideen. Die Predigten Thomas Müntzers während seiner Zeit in Allstedt von April 1523 bis August 1524 zogen auch Bewohner im Amtsbezirk Freyburg an, wodurch die radikalen Gedanken der Reformation ebenso hier in Erscheinung traten.

Die starke Kritik Herzog Georgs von Sachsen an der Moral- und Sittenlosigkeit, die er durch intensive Visitationen in den Klöstern der Gegend vorfand, verweist deutlich auf die Missstände. Um zwei Beispiele zu geben:

Dem Abt des Klosters Pforta bei Naumburg wurde 1516 u. a. vorgeworfen, mit einer Frau unehelich zu leben, mit dieser Nachwuchs gezeugt und für sie von den Almosen des Klosters Haus und Hof erworben zu haben. Dass diesem Abt keine Strafe drohte, liegt daran, dass einer der visitierenden Äbte mit derselben Frau wohl ein ähnliches Verhältnis pflegte.

In Hinsicht auf das Kloster Memleben beschwerte man sich über die Vernachlässigung des Gottesdienstes sowie über das Verhalten des Abtes. Dieser sei häufig im Dorf unterwegs, wo er sich betrinkt und in anrüchigen Lokalitäten nächtigt.

Diese Beispiele stellen keineswegs Einzelfälle dar.

Herzog Georg war aber letztlich ein entschiedener Gegner Luthers und der Reformation. Er sah den Aufstand der vorwiegend ländlichen Bevölkerung als Folge davon. Sein Verbot Ende 1522 aller lutherischen Schriften und der von Luther übersetzten Bibel konnte die gesellschaftliche Diskussion um die Themen Glaube und Freiheit jedoch nicht verhindern. Darauf verweist z. B. die Beschimpfung und der Abriss Georgs Mandates in der Stadt Mücheln – ein Indiz dafür, dass auch im Freyburger Amtsbezirk die Ruhe schon länger gestört war.

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass im Frühjahr 1525 in jedem Dorf, ebenfalls unter den Stadtbürgern und selbst in den Kreisen des Adels Träger der Aufstände weilten. Gerade ein Teil der Freyburger Bürgerschaft war in diesem Zusammenhang von Bedeutung, wird doch an mehreren Stellen Sympathie und Verbundenheit mit der Bewegung sichtbar. Vermutlich sah der Stadtrat die Aufstände auch als Gelegenheit, sich dem Druck des Freyburger Amtmannes, Christoph von Taubenheim (um 1460-1536), zu entziehen.

Der Sturm auf Kloster Reinsdorf

Der eigentliche Aufstand im Amt Freyburg begann im Nordwesten mit dem Sturm auf das Kloster Reinsdorf am 4. Mai 1525. Der Abt und die fünf Mönche des Klosters retteten sich auf Schloss Neuenburg als Sitz des Amtmannes, der als herzoglicher Vertreter die Schutzherrschaft über diese ausübte. Christoph von Taubenheim war an diesem Tag allerdings nach Leipzig unterwegs und kehrte erst mittags am 5. Mai zurück. Wie sich später herausstellte, nutzte man die Abwesenheit des Amtmannes für den Klostersturm.

Harzer Bergknechte, Aufrührer aus Frankenhausen, Querfurter Bürger und vielleicht weitere plünderten zunächst das Kloster Marienzell bei Querfurt. Im Amt Freyburg kam es dann unter der Führung zweier Personen aus dem Niederadel zu einer Ansammlung von rund 300 Bewaffneten, die schließlich zum Reinsdorfer Kloster zogen und dieses plünderten.

Wahrscheinlich rekrutierten sich diese 300 Mann aus den Querfurter Aufständischen sowie aus Einwohnern von Orten der Vogtei Schmon, die bis 1496 mit Querfurt zusammengehörten und dann durch Herzog Georg angekauft und dem Amt Freyburg zugeordnet wurden. Möglicherweise trug der Herrschaftswechsel ein Stück weit zur Motivation des Aufstandes bei – waren doch die Bindungen zum albertinischen Sachsen noch jung und schwach. Insofern wird das damals noch existente Zusammengehörigkeitsgefühl das gemeinsame Handeln der Akteure aus Querfurt und der Vogtei Schmon befördert haben. So liegt es nahe, dass vor allem Personen aus Oberschmon bei der Plünderung des Klosters Reinsdorf eine zentrale Rolle spielten. Insgesamt ist aber zu vermuten, dass sich unter den 300 Aufrührern Einwohner aus sämtlichen Orten der Umgebung von Reinsdorf befanden – bezog das Kloster doch bäuerliche Abgaben und Leistungen von 39 Dörfern.

Das geraubte Klostergut aus Reinsdorf und Marienzell wurde in die Kirchen von (Weißen)Schirmbach und Liederstädt verbracht und die Teilnehmer des Aufstandes versammelten sich vor Schloss Vitzenburg. Von dort aus schickte man u. a. Bewaffnete in die umliegenden Dörfer, um den Aufstand auszudehnen. Und tatsächlich breitete er sich schnell im ganzen Amt aus.

Der Großteil der adligen Familien brachte sich in Sicherheit. An der unteren Unstrut suchte man vor allem Schutz auf Burg Wendelstein. Allerdings gibt es keine Hinweise darauf, dass weltliche Grundherren Angriffen ausgesetzt waren.

Ziel der Aufständischen war es nun, verkehrsgeografisch bedeutende Ortschaften – wie Karsdorf und Markröhlitz – unter Kontrolle zu bringen. Bei Letzterem hatte man Erfolg und war damit in das unmittelbare Umland Freyburgs vorgedrungen. Die Ziele gingen jedoch noch viel weiter. Wie es 1527 durch Folter in Erfahrung gebracht werden konnte, hätte man letztendlich sogar nach Merseburg gewollt, um das dortige Peterskloster zu stürmen. Nach der Plünderung von Kloster Reinsdorf standen auch die Klöster in Zscheiplitz und Goseck im Visier. Bis auf die Drohung blieben weitere Schritte aufgrund des zügigen Handelns des Freyburger Amtmannes jedoch aus.

Der Amtmann Christoph von Taubenheim

Den Aufständischen im Amtsbezirk Freyburg standen die landesherrlichen Vertreter gegenüber, allen voran der Amtmann. Auch der Großteil des Landadels, die Klosterbewohner sowie ein Teil der Bürger und selbst der Bauern standen den Aufständen feindselig oder zumindest distanziert gegenüber.

Das Amt Freyburg als Teil des albertinischen Sachsens hatte auf Schloss Neuenburg sein Zentrum. Hier fand Christoph von Taubenheim als Amtmann seinen Platz. Somit war er der oberste Stellvertreter Herzog Georgs von Sachsen in diesem Verwaltungsbezirk. Privat wohnte er auf dem in seinem Familienbesitz befindlichen Schloss Bedra (im heutigen Braunsbedra).

Rasch gewann von Taubenheim beim Herzog Ansehen und übernahm darüber hinaus sogar schwierige außenpolitische Aufgaben. Er muss einen solch guten Ruf genossen haben, dass selbst Kaiser Karl V. (1500-1558) ihn 1524 zu seinem Rat berief.

Tatkräftig, energisch, zielgerichtet und entschlossen soll er gewesen sein. Eigenschaften, die er offenbar als Verantwortlicher für den Landfrieden in seinem Amt unter Beweis stellte, wie es sein Handeln während des Bauernkrieges zeigt.

Der Gegenschlag

Nachdem Christoph von Taubenheim am 5. Mai 1525 aus Leipzig zurückkehrte, wo er mit dem Herzog Maßnahmen gegen den sich in Thüringen ausbreitenden Aufstand besprach, informierte er sich umgehend über die Lage und organisierte noch am selben Tag die Abholung der Güter des Klosters in Zscheiplitz, dessen Nonnen mit ihrem Prior bereits auf die Neuenburg geflohen waren. Ebenso kümmerte er sich um die Versorgung der auf dem Schloss weilenden Geistlichkeit – bestehend aus den eben erwähnten Nonnen mit Prior sowie den Insassen des geplünderten Reinsdorfer Klosters, die Schutz innerhalb der starken Mauern suchten.

Allerdings schätzte der Amtmann sogar die Lage auf der Neuenburg als unsicher ein. Die Bauern boykottierten den üblichen Wachdienst. Im Fall, dass sich die Stadt Freyburg dann gegen ihren Amtmann richten würde, wäre auch die Burg nicht zu retten.

Angesichts dieser bedrohlichen Lage hielt von Taubenheim vielleicht Angriff für die beste Verteidigung und entschied sich, bereits in der Nacht zum 6. Mai für einen Überfall der Aufständischen bei Vitzenburg.

Die Sorge des Amtmannes um die Neuenburg bzw. darum, die Stadt könne sich gegen ihn richten, fand ihre Berechtigung. Immerhin verweigerten Freyburg und auch Mücheln die Forderung von 50 bewaffneten Männern für seine spontane militärische Aktion. Der Amtmann selbst vermutete geheime Beziehungen eines Teil der Freyburger Bevölkerung zu den Aufständischen. Unter Folter wurde 1527 ausgesagt, die „Obersten“ der Stadt hätten versichert, nichts gegen den Aufstand zu unternehmen, was die Vermutung untermauert.

Trotz der Weigerung vermochte es von Taubenheim eine Truppe von Angreifern zu bilden. Hierbei zeigte sich sein strategisches Geschick, denn er versprach Anteil an der allgemeinen Beute. So konnte er 25 Reiter, einige Bauern und Hakenbüchsenschützen an sich binden und mit diesen gen Vitzenburg ziehen.

Der Angriff des Amtmannes kam – trotz kurzfristiger Warnung – letztlich vollkommen überraschend für die Aufständischen. So wird auch von Gegenwehr nichts berichtet. Einige der Angegriffenen flüchteten, andere wurden erschlagen oder gefangen genommen.

Nicht nur die Beute der Aufständischen eignete man sich an, auch die Häuser in Liederstädt wurden ausgeraubt und beschädigt. Die Beute wurde auf zwölf Wagen verladen, mit denen der Amtmann und seine Truppe siegreich in Freyburg einzogen.

Wenn damit auch weitere Aktionen der Aufständischen, wie z. B. Angriffe auf die Klöster in Zscheiplitz und Goseck, vereitelt werden konnten, hielt von Taubenheim die Lage noch immer für besorgniserregend, da er einen Abfall weiterer Dörfer befürchtete. Nicht umsonst ersuchte er den Herzog am 6. Mai mit der Bitte, seine Frau auf der Leipziger Pleißenburg in Sicherheit zu bringen und ihm Bewaffnete zum Schutz seines Anwesens in Bedra zu schicken. Weil er zudem einigen Bewohnern und den beiden Bürgermeistern Freyburgs misstraute, verlor er ebenfalls die Amtsstadt nicht aus den Augen.

Die Gefangenen wurden wahrscheinlich auf der Neuenburg festgehalten und verhört, von denen einer im „torm Freiburgk“ (vermutlich Bergfried II, von dem heute nur noch ein ca. vier Meter hoher Rest erhalten ist) gestorben ist.

Schlussendlich war der Überraschungsangriff des Freyburger Amtmannes so wirkungsvoll, dass der Aufstand komplett zusammenbrach und der Bauernkrieg im Amt Freyburg sein Ende fand.

Kurz darauf begleitete von Taubenheim Herzog Georg nach Frankenhausen. Unmittelbar vor der Schlacht leistete er als Bote wichtige Dienste, um das gemeinsame militärische Vorgehen mit dem Heer des hessischen Landgrafen abzustimmen. Damit spielte der Amtmann von Freyburg bei der Beendigung des gesamten Thüringer Aufstandes eine Rolle.

Am 3. Mai 1536 wurde Christoph von Taubenheim in der Marienkirche zu Freyburg beigesetzt, wo noch heute sein Epitaph zu sehen ist.

Die Geistlichkeit auf der Neuenburg

Ohne das Leid der ländlichen Bevölkerung relativieren zu wollen, war während der Aufstände im Rahmen des Bauernkrieges insbesondere auch die Geistlichkeit lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt.

Dies trifft ebenso für den Amtsbezirk Freyburg zu.

Der Sturm auf das Kloster Reinsdorf, die Abwesenheit des Amtmannes zu Beginn des Aufstandes, die Bedrohung der Klöster Zscheiplitz und Goseck, die Angst vor der weiteren Ausbreitung des Aufstandes, die teilweise Verbindung zwischen der Stadt Freyburg und den Aufständischen, die daraus hervorgegangene Behinderung des Amtmannes in seinem Handeln sowie die gefahrvolle Lage selbst für die Neuenburg, der ungewisse Ausgang des Gegenschlages usw. – all das zeigt, in welch angespannter und furchterregender Situation sich die Geistlichen auf der Neuenburg befunden haben müssen.

Einhergehend mit dem paläografischen Forschungsergebnis ist es vor diesem historischen Hintergrund sehr naheliegend, die Entstehung der Inschrift diesen Geistlichen in jenen Tagen – vom 4. bis zum 7. Mai 1525 – zuzuschreiben.

Die kirchlichen Personen, die sich zum Zeitpunkt der entsprechenden Ereignisse auf der Neuenburg aufhielten, bestanden aus den Mönchen und dem Abt des Klosters Reinsdorf sowie den Nonnen und dem Prior des Zscheiplitzer Klosters. Möglicherweise waren noch weitere Geistliche vor Ort.

Abschließend ergibt sich folgendes Fazit:

Die Inschrift im Obergeschoss der Neuenburger Doppelkapelle gibt uns einen Einblick in die Gefühlswelt der auf der Burg weilenden Geistlichkeit während des Bauernkrieges im Amt Freyburg. Sie stellt insofern nicht nur ein authentisches Zeugnis für dieses Ereignis dar, sondern beleuchtet einen Teil der Gedanken und Empfindungen jener Personen, gegen die sich der Aufstand richtete.

Empfehlenswerte Literatur zum Thema:

Glatzel, Kristine: Zu einer mittelalterlichen Inschrift im Obergeschoß der Doppelkapelle der Neuenburg, in: Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt. Mitteilungen der Landesgruppe Sachsen-Anhalt der Deutschen Burgenvereinigung e. V. (1993), Nr. 2, S. 23-25.

Säckl, Joachim: Nochmals zur mittelalterlichen Inschrift im Obergeschoß der Doppelkapelle der Neuenburg, in: Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt. Mitteilungen der Landesgruppe Sachsen-Anhalt der Deutschen Burgenvereinigung e. V. (1994), Nr. 3, S. 52-59.

Straube, Manfred: Der Bauernkrieg 1525 um Freyburg und seine Folgen, in: Unsere Neuenburg. Mitteilungen des Vereins zur Rettung und Erhaltung der Neuenburg e. V. (2006), Nr. 7, S. 18-29.

Verein zur Rettung und Erhaltung der Neuenburg e. V. (Hg.): Das alte Freyburg, 2. Aufl., novum castrum. Schriftenreihe des Vereins zur Rettung und Erhaltung der Neuenburg e. V. (2024), Heft 11, S. 137-153.